企業が脱炭素経営に取り組むメリットを解説!

CO2をはじめとする温室効果ガスの削減目標を掲げた地球温暖化防止対策の世界的な取り組み。一体何から始めればいいのかわからないという人も多いでしょう。脱炭素経営を始める前に知っておきたいカーボンニュートラルやRE100などの用語も紹介します。

- 脱炭素経営、今なぜ必要なの?

- 「脱炭素経営」が求められる背景とは?

- 企業が脱炭素経営に取り組むメリットって?

- 脱炭素経営で知っておきたい5つの言葉

- 1.カーボンニュートラル

- 2.ESG(イーエスジー)

- 3.TCFD(ティーシーエフディー)

- 4.SBT(エスビーティー)

- 5.RE100(アールイーハンドレッド)

- 脱炭素経営と電気の関わり

- 1.エネルギーの低炭素化を進める

- 2.電化を促進する

- 3.エネルギー消費量を削減(省エネ)する

- もっと手っ取り早く「脱炭素経営」に取り組むには?

- まとめ

脱炭素経営、今なぜ必要なの?

脱炭素とは、地球温暖化の原因となるCO2(二酸化炭素)をはじめとする「温室効果ガス」の排出量をゼロにする取り組みのことをいい、脱炭素経営とは気候変動対策の視点を織り込んだ企業経営のことをいいます。ここ数年、気候変動対策を会社の重要課題として捉え、社を挙げて取り組む企業が増えてきています。

「脱炭素経営」が求められる背景とは?

脱炭素経営が求められる背景には、CO2をはじめとする温室効果ガスが大気中に放出されることによって、地球上の気温が上昇し、ハリケーンや豪雨、干ばつなど極端な気候変動や氷河などの溶解によって海面が上昇するなど、動植物をはじめとする生態系に深刻な影響を与えていることが起因となっています。これらは巡り巡って人間の経済活動にも影響を及ぼします。例えば水害などによる生産活動の低下や流通への弊害、商業分野では急激な気温変化により、季節商品の需給予測が難しくなるなど、これまでの常識や商慣習の見直しを迫られるほど、拡大を続けているのです。

産業活動やエネルギー生産時のCO2の排出が地球温暖化に影響を与えるとして、温室効果ガスを排出しないための「脱炭素経営」による持続可能な経済活動が、すべての企業や自治体などの行政、そこで働く人々にも求められているのです。

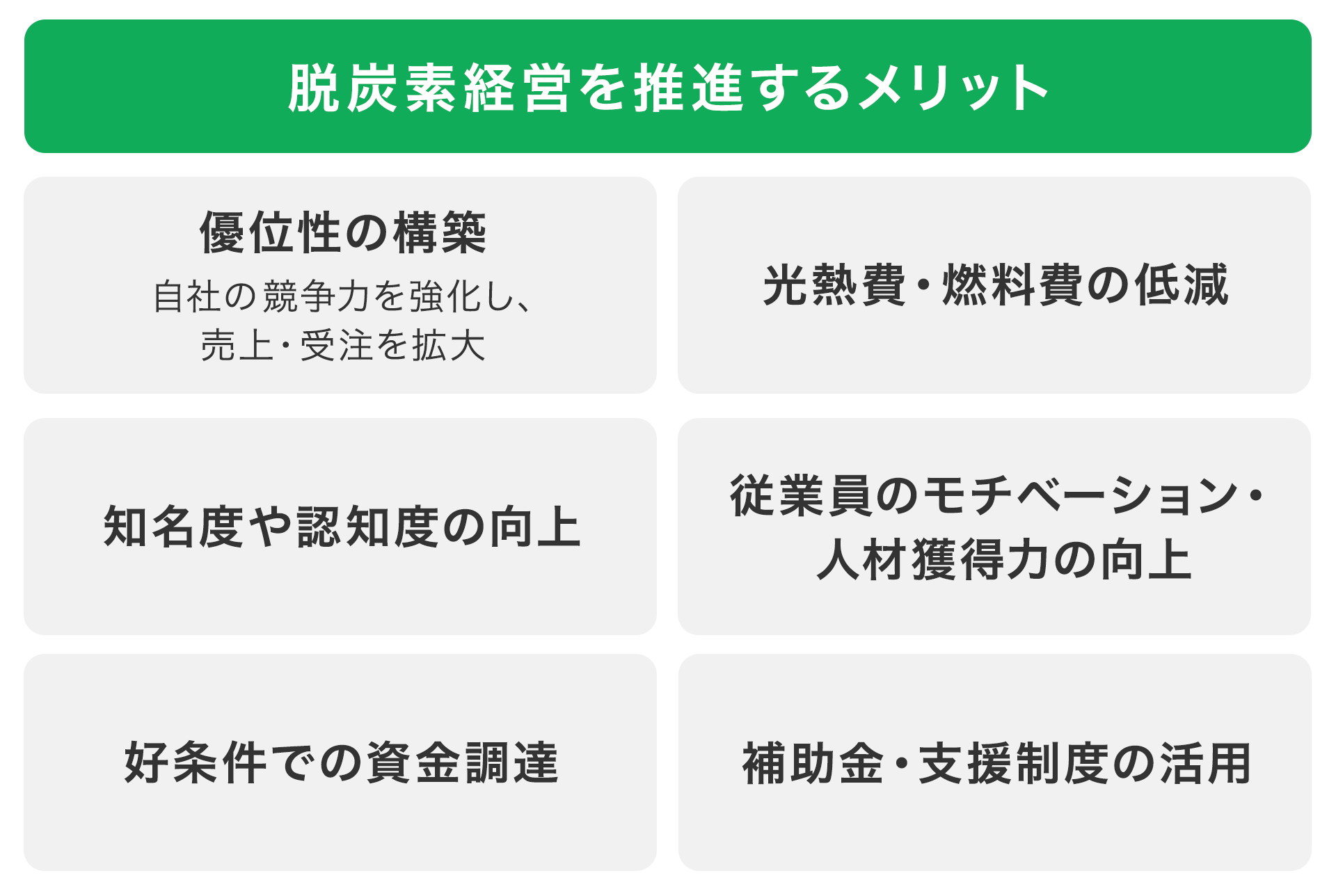

企業が脱炭素経営に取り組むメリットって?

環境省のホームページから入手できる「脱炭素経営で未来を拓こう」(PDF)では、主に中小企業へ向けて企業が脱炭素経営に取り組むメリットとして「優位性の構築」を一番に挙げています。企業として競争力を強化し、売上や受注を拡大する、競合他社より優位に立ち、社名がより広く認知され、社員のモチベーションアップや資金調達につながるというのです。脱炭素経営は企業の新たな強みとなる、と明言しています。

また脱炭素経営を行うことで地球温暖化対策に積極的に取り組む企業であることを社会に示すことにつながります。脱炭素経営は今や投資家や金融機関、消費者にいたるまで企業を評価する重要なポイントの1つとなっており、資金調達の面においても直接的にかかわる重要な要素となっているのです。

脱炭素経営で知っておきたい5つの言葉

1.カーボンニュートラル

カーボンニュートラルとは、CO2をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林活動や森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにする取り組みのことです。日本で排出される温室効果ガスの約8割が、企業の事業活動や公共事業が発生源といわれているため、政府は2050年までに国を挙げてカーボンニュートラルに取り組むことを目標とし、気候変動対策(≒脱炭素)の視点を盛り込んだ企業経営を推進しています。

2.ESG(イーエスジー)

ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字をとった言葉で、企業の経営や投資活動において考慮するべき観点を指しています。例えば地球温暖化対策や環境保全への取り組みや、差別や人権など社会問題に対する取り組みなどが挙げられます。ESGに配慮している企業かどうかが投資の対象を測る指標ともなっています。

3.TCFD(ティーシーエフディー)

TCFDとは「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略称で、対象となる企業がその事業活動でどの程度、気候変動の影響を予測し、どのくらい対策を講じているか、財政状況だけでなく将来的な影響額などを含めて情報開示を促すことを目的とした民間主導のタスクフォースです。投資家や金融機関はこの情報開示をもとに投資先としての企業の見極めを行います。企業はこれを開示することで、金融機関からの投資が広がる可能性があります。

4.SBT(エスビーティー)

SBT(Science Based Targets)とは、企業が科学的根拠に基づいて設定する温室効果ガスの排出削減目標のことで、2015年に開催されたCOP21における「パリ協定」で採択された「気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力をする」目標を達成するための、国際的なイニシアティブ(プロジェクト)です。SBTでは世界中の企業に対して、科学的根拠に基づいた温室効果ガスの削減と目標達成のための行動を求めています。世界中でSBTに加盟する企業は増加しており、日本でも2025年2月の時点で1,534社がSBTに参加し、うち1,440社がSBT認定を受けています。

5.RE100(アールイーハンドレッド)

RE100とは「Renewable Energy 100%」の略で、企業が事業で使用する電力を100パーセント再生可能エネルギーでまかなうことを目指す国際的な取り組みです。日本では2018年6月に公的機関として初めて環境省が参画し、広く国内の公的機関や企業へ普及するための活動を推進しています。RE100プロジェクトに参加するには、8つの基準を満たし、事業運営を100パーセント再生可能エネルギーでまかなうこととその達成期日を「宣言」しなければなりません。ここでいう再エネとは太陽光、水力、風力、地熱、バイオマスを指しており、原子力発電は含まれていません。また100パーセントの達成方法としては、自社で発電を行うほか、電力市場から再エネを購入する方法があります。2024年1月の時点でRE100の加盟企業数は世界で400社を超え、日本企業は84社にのぼります。

脱炭素経営と電気の関わり

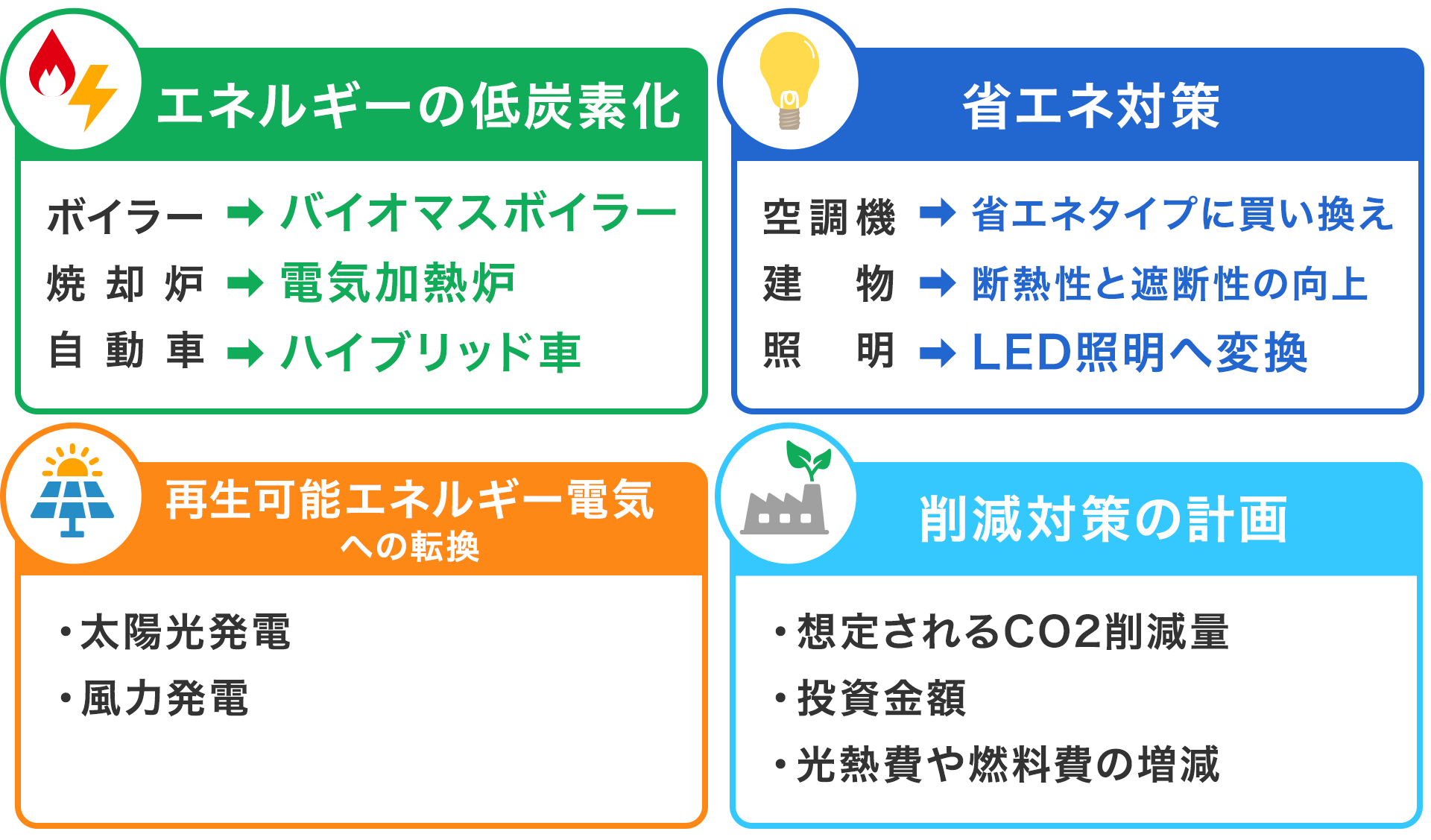

企業が今から脱炭素経営に取り組むためには、実は「電力」がカギになります。以下の3つの考え方を理解し、実行に移すことが大切です。

1.エネルギーの低炭素化を進める

2.電化を促進する

3.エネルギー消費量を削減(省エネ)する

脱炭素経営に取り組む第一歩には、熱エネルギーから電気エネルギーへの転換が不可欠となるでしょう。化石燃料を燃やす「熱エネルギー」よりも、電力のほうが低炭素化しやすいためです。具体的には、工場などの施設のエネルギー使用を化石燃料を燃やすタイプから再エネ電力を利用する、または社用車をガソリン車からハイブリッド車やEV(電気自動車)へ換えるなどの「電化」によって、長期的な視点で低炭素・脱炭素化を図ります。省エネ対策としては、空調設備の点検や清掃などでエネルギー効率を上げる、省エネタイプのものに買い替える、照明器具をすべてLEDにするなどが考えられます。

また前述したRE100は実際に取り組むにはハードルが高いものの、企業で使用する電力をできる限り削減(省エネ)したり、再生可能エネルギーに転換することも脱炭素経営には必要なアクションでしょう。この場合、自社発電はさらにハードルが高くなるので、電気の小売り事業者から、再生可能エネルギーを購入するという方法もあります。どちらにしろトータル的なコストはかかるので、事前にきちんとした計画を立てて、投資した額と温室効果ガスの削減量が見合うような対策が必要です。

もっと手っ取り早く「脱炭素経営」に取り組むには?

脱炭素経営までの道のりには上記をはじめとする様々なステップがあることは、企業の担当者であればご存知でしょう。しかし長年の慣習を変えることは思いのほか難しく、会社や工場の規模によっては、今すぐ対応ができない、結局のところ「棚上げ」になっている・・・という場合もあるかもしれません。

脱炭素経営はやらなくちゃだけど、ナニから始めればいいかわからない、という時はエネブリッジへお問い合わせください。もっと手っ取り早く手軽に脱炭素経営が始められる方法について、ご案内させて頂きます。「低コストでラクに脱炭素経営ができる」「初期費用0円でスタート可能」な方法をご紹介します。

まとめ

いかがでしたか? 企業の脱炭素経営の必要性は日ごとに増しています。また会社の規模にかかわらず、脱炭素経営を目指すことが長期的に安定した経営をもたらすというメリットもお伝えしました。手っ取り早く脱炭素経営を目指すなら、エネブリッジにご相談ください。